|

|

|||

...

aus der Presse

|

|

Drei Wochen

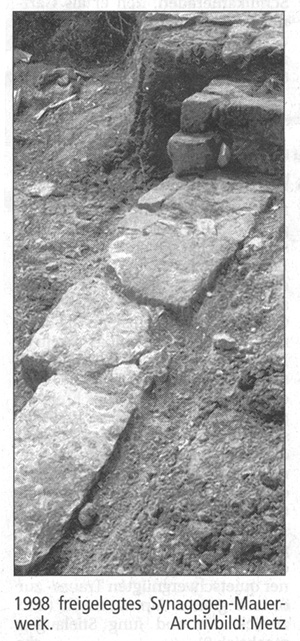

nach der reichsweiten Pogromnacht stand am Brandort kein Stein mehr

aufeinander. Gegen Höchstgebot hatte die Stadt alles noch brauchbare

Baumaterial an interessierte Tübinger und Lustnauer versteigert,

darunter 2500 Ziegelsteine. Den verbliebenen Schutt schafften Arbeiter

des Tiefbauamt in sieben Lastwagen-Fuhren ins alte Neckarbett bei

Lustnau, anschließend ebneten sie den Brandplatz ein. "Von einer Entrüstung der christlichen Mitbürger, auch nicht ihrer Geistlichen, habe ich nichts gehört", schreibt Simon Hayum in seinen Erinnerungen. Gleich am 10. November sei ein Lustnauer beim Synagogenvorsteher Jacob Oppenheim er-schienen mit dem Wunsch, das Grundstück kaufen und darauf ein Wohnhaus errichten zu wollen. In ganz Deutschland wurden willkürlich Juden verhaftet, in Tübingen die beiden Kaufleute Leopold Hirsch und Albert Schäfer, der Bankangestellte Hans Spiro, der Lehrer Fritz Erlanger und der Religionslehrer Josef Zivi. Alle fünf verschleppte die Gestapo ins KZ Dachau, wo sie einige Wochen festgehalten wurden. Jacob Oppenheim hat sie ebenfalls verhaftet, in Stuttgart mehrmals verhört und dann wieder freigelassen. Bei Zivi und Hayum wurden Unterlagen der jüdischen Gemeinde und des Centralvereins der Staatsbürger jüdischen Glaubens beschlagnahmt. |

Schweren Herzens

Die erstrebte

Wirkung, so Hayum, war mit dieser Gewaltaktion erreicht: "Kaum

eine jüdische Familie war von ihr verschont geblieben. Angst um

die in die Konzentrationslager geschleppten und dort in rohester, brutalster,

feig-sadistischer Weise gequälten, vom Verkehr mit den Ihrigen

abgeschlossenen Männer, die Ungewissheit um die nächste und

weitere Zukunft hatte die jüdische Welt in Deutschland in einer

schwer zu schildernden Weise und Umfang erfasst." Wer die Möglichkeit

hatte, zu emigrieren, entschloss sich schweren Herzens. Wer blieb, wurde

fast ausnahmslos in einem der Vernichtungslager ermordet.

40 Jahre lang erinnerte in der Gartenstraße nicht ein Buchstabe

an die ehemalige Synagoge. Als 1958 der Gemeinderat darüber diskutierte,

ob nicht eine städtische Gedenkfeier am 9. November angemessen

wäre, hatte, ausweislich des Protokolls, CDU-Fraktionsvorsitzender

Gerd Weng in seiner unnachahmlichen Art argumentiert: "Die Vertreter

der öffentlichen Ordnung (...) seien mit diesen kollektiven Schicksalsproblemen

des Jahrhunderts überfordert, da es sich um historische, rechtliche,

theologische und philologische Probleme handle, die nicht in Jahrzehnten,

vor allem nicht in kleinen Fraktionen, behandelt, gelöst oder wenigstens

gelindert werden könnten."

Dank verschiedener privater Initiativen gibt es einen Synagogenplatz,

wo seit 29 Jahren wenigstens erinnert wird, was an diesem Platz fehlt

und seit neun Jahren auch, warum. Am heutigen Samstag wird erstmals

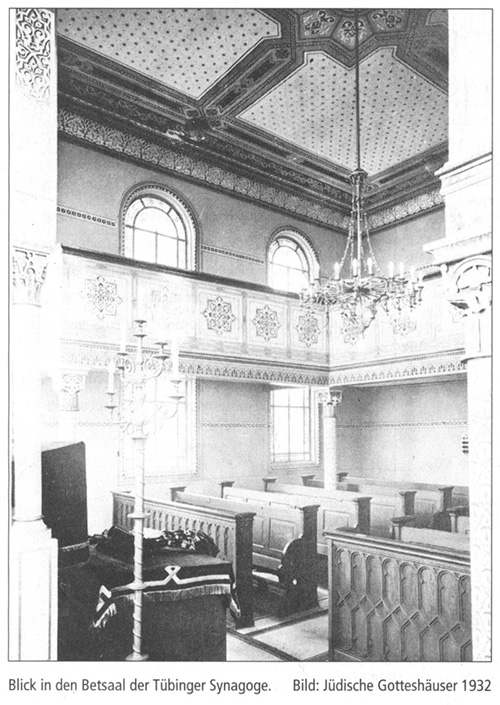

seit 1932 von einem Tübinger jüdischen Verein an die Einweihung

der alten Synagoge gedacht. Darin liegt viel Wehmut und Trauer, aber

auch Hoffnung für die Zukunf

Schwäbisches

Tagblatt/Südwestpresse,

Samstag, 10. Dezember 2007, S. 25:

Sechs

Kerzen

zum 125. Jahrestag der Synagoge

Erstmals nach einem Dreiviertel-Jahrhundert wurde am vergangenen Samstag in der T ü b i n g e r Gartenstraße wieder der feierlichen Einweihung der alten Synagoge vor genau 125 Jahren gedacht. Allerdings nur im kleinen Kreis: Neben OB Boris Palmer und Kulturamtsleiter Wilfried Setzler waren nur Daniel Felder (Mitte) und Marion Schubert (links) vom jüdischen Verein Bustau Shalom sowie der evangelische Pfarrer Michael Volkmann (rechts) gekommen, um sich den 8. Dezember 1882 in Erinnerung zu rufen. Es war ein guter Tag in der Geschichte Tübingens. Damals war die halbe Stadt auf den Beinen, als die jüdische Gemeinde ihr schlichtes Gotteshaus in der Gartenstraße in Besitz nahm (siehe dazu die Sonderseite in unserer Samstagsausgabe). Doch auch bei der Rückschau auf dieses einträchtig gefeierte Jubelfest drängte sich der mörderische Ausgang der Geschichte, der Holocaust, schnell in den Vordergrund. Dessen Opfer war denn auch der Festakt zum 125. Jahrestag der Synagogen-Einweihung gewidmet. Boris Palmer und seine vier Begleiter entzündeten sechs Kerzen am Synagogen-Denkmal. Sie standen symbolisch für die sechs Millionen Juden, die dem Rassenwahn der Nazis zum Opfer fielen.

sep / Bild:

Mozer

Schwäbisches

Tagblatt/Südwestpresse,

Samstag, 10. Dezember 2007, S. 34:

Es gab auch welche, die halfen

Vortrag über

die Geschichte von Pfarrer Richard Gölz, dem Judenretter von Wankheim

Richard Gölz (rechts) traf 1929 den Lambarne-Urwaldarzt Albert Schweitzer, der auch theologische Texte schrieb. Archivbild

KUSTERDINGEN (bei). Der Geschichtsverein Härten erinnerte an einen Wankheimer Helden. In einem Vortrag wurde Richard Gölz gewürdigt, der als Wankheimer Pfarrer während der Nazi-Diktatur untergetauchte Juden versteckte.

Mit

Richard Gölz hat Kusterdingen eine echte Lichtgestalt. Am Freitag

erinnerte Prof. Josef Seubert im Kusterdinger Gemeindehaus an den Theologen,

der 1935 ins Pfarrhaus nach Wankheim kam. Seubert setzte Gölz auf

Einladung des Geschichtsvereins ins Verhältnis zum Wirken der evangelischen

und katholischen Kirche im Nationalsozialismus und beschrieb ihn als

große Ausnahme "in dem Dunkel, das überwog".

Sehr späte

Würdigung

Um so erstaunlicher,

dass es auch in Kusterdingen so lange gebraucht hat, bis sein Engagement

und das seiner Frau Hilde gewürdigt wurde. Erst seit fünf

Jahren erinnert ein Brunnen an das Pfarrerpaar, das zwischen 1943 und

Ende 1944 einer nicht genau bekannten Zahl unter-getauchter Juden half.

Für die späte Würdigung hatte Seubert, selbst Wankheimer

und früher Professor an der Pädagogischen Hochschule in Reutlingen,

eine einleuchtende Erklärung: "Der Blick wäre in unangenehmer

Weise auf das eigene Versagen gelenkt worden."

Gölz war kein unbekannter Dorfpfarrer. Seit 1920 arbeitete er als

Musikdirektor an der Tübinger Stiftskirche. 1934 stellte er ein

heute noch geläufiges Liederbuch zusammen. Als Teil der Bekennenden

Kirche überwarf er sich dann mit der Kirchenleitung und zog sich

aufs Dorf zurück. Das Pfarrhaus "war immer voll wie beim Luther"

berichten Zeitzeugen über das Haus. Später nutzten er und

seine Frau das Ein-und-Aus, um Juden zu verstecken. Sie waren Teil eines

recht dichten Netzes von Pfarrhäusern, in denen die Verfolgten

unter dem Deckmantel ausgebombt zu sein, versteckt wurden.

Gölz starb

1975 in den USA

Ein Denunziant

ließ die Sache auffliegen. Im letzten der beherbergten Juden meinte

der, einen Mitattentäter des 20. Juli zu erkennen. Mit seinen gefälschten

Papieren konnte der Untergetauchte noch fliehen, aber Gölz wurde

Ende 1944 verhaftet und kam nach Welzheim in Gestapo-Haft. Über

diese Zeit habe er später nie gesprochen, so Seubert. Offensichtlich

waren die Erlebnisse aber verstörend, genauso wie die neuerliche

Abweisung der Landeskirche. Gölz wollte in Bebenhausen "eine

Art württembergisches Taize einrichten", sagte Seubert. Nach

dem Scheitern der Pläne wandte sich Gölz der orthodoxen Kirche

zu, konvertierte und emigrierte mit seiner Gemeinde in die USA, wo er

1975 starb. Seine Frau Hilde blieb und lebte bis 1986 im Wankheimer

Rathaus. Postum bekamen beide von der israelischen Holocaust-Gedenkstätte

Yad-Vashem den Ehrentitel "Gerechte unter den Völkern"

verliehen.

Zum konfessionellen Ausgleich referierte Seubert vor den gut 30 Zuhörenden

auch kurz das Leben von Gertrud I,uckner. Die Mitarbeiterin der Freiburger

Caritas organisierte für Juden Unterschlupf und Flucht und landete

dafür zuletzt im Konzentrationslager Ravensbrück. Sie erlebte

es immerhin, 1979 zur Ehrenbürgerin von Freiburg zu werden und

auch die Ehrung durch Yad-Vashem. Seit Kurzem ist ein Altenheim im Reutlinger

Stadtteil Orschel-Hagen nach ihr benannt.

Seubert ging auch auf das Versagen der großen christlichen Kirchen

ein. So zitierte er den Tübinger Theologen Karl Adam, der über

"rassefremde Juden" schrieb und seinen evangelischen Kollegen

Gerhard Kittel, "der ein assimiliertes Dekadenzjudentum" entdeckte

und die rechtliche Gleichstellung ablehnte. Warum die Kirchen erst nach

dem Krieg ihre Mitverantwortung für die Verfolgung und Ermordung

der europäischen Juden erkannten, streifte Seubert nur.